Produktion und landwirtschaftliche Einkommen sinken, der Importbedarf steigt und Lebensmittel werden teurer. Mit ihrem am 22. Juni 2022 vorgelegten Verordnungsentwurf zum „nachhaltigen Einsatz von Pflanzenschutzmitteln“ (Sustainable Use Regulation) wirft die EU-Kommission eine Reihe von Problemstellungen auf, die im Endeffekt die angepeilten Ziele des Umwelt- und Klimaschutzes unterlaufen. Im Rahmen einer Informationsrunde hat Christian Stockmar, Obmann der Industriegruppe Pflanzenschutz, am 18. Oktober in Wien, auf die nachteiligen Folgen des Kommissionsvorschlags aufmerksam gemacht. Mittlerweile vier Studien belegen die Eingangs genannten nachteiligen Folgewirkungen der im Rahmen des „Green Deals“ festgelegten Reduktionsziele die nun als Verordnungsentwurf vorliegen. Eine dieser Studien hat die Kommission sogar selbst in Auftrag gegeben.

Quelle: IGP / Katharina Schiffl

Quelle: IGP / Katharina SchifflDie Kommission meint es ernst

Dass es die Kommission ernst meint, ist daran abzulesen, dass statt einer Richtlinie der Weg über eine Verordnung gewählt wurde. Letztere bindet die Mitgliedstaaten direkt und verpflichtet sie, ab Inkrafttreten nationalstaatliche Reduktionsziele konkret auszugestalten.

Laut Stockmar geht es um drei wesentliche Punkte, die bis zum Jahr 2030 umzusetzen wären:

• der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln bzw. das daraus erwachsende Risiko soll um 50 Prozent reduziert werden,

• in sensiblen Gebieten soll der Einsatz jeglicher Pflanzenschutzmittel verboten sein,

• der Bio-Anteil an der Landwirtschaft soll in allen Mitgliedstaaten auf 25 % steigen.

Österreich hat ein Kohlendioxid-Problem

Nachteilig für Österreich würde sich vor allem der hohe Anteil des Kohlendioxids an den Pflanzenschutzmitteln auswirken. Denn dieses inerte, das heißt, chemisch träge Gas macht etwa 40 % (!) der hierzulande eingesetzten Pflanzenschutzmittel aus. Österreich hat CO2 erst im Jahr 2016 als Pflanzenschutzmittel registriert, womit es in den Referenzzeitraum für das Reduktionsziel fällt. Neben Österreich ist CO2 nur in Deutschland und jüngst auch in Spanien als „Pflanzenschutzmittel“ registriert, hat dort aber eine deutlich geringere Bedeutung. Verstärkt eingesetzt wird CO2 in Österreich vor allem zum Schädlingsschutz in Getreidelagern und für die kontrollierte Atmosphäre in Obstlagern. Der hohe Bio-Anteil in Österreich habe laut Stockmar zur verstärkten CO2-Verwendung geführt. Betrachtet man nur die „echten“ chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmittel, dann wurde deren Einsatz in Österreich bereits im Zeitraum von 2011 bis 2021 um 22 Prozent (!) reduziert.

Phytophthora, Steinbrand und Drahtwurm nicht mehr im Griff

Durch die im SUR-Entwurf mathematisch starr mit 50 Prozent festgelegte Reduktion wäre Österreich aufgrund des genannten Sachverhalts klar benachteiligt. Noch schwerer wiegt, dass sich Drahtwurm, Phytophthora und Steinbrand nicht um die Verordnung kümmern. Mit der starren Umsetzung würde man nicht mehr auf Krankheitsepidemien oder auf das wellenartige Auftreten von Schadinsekten reagieren können, kritisieren die Pflanzenschützer. Schon heute gebe es größte Probleme, beispielsweise mit Erdfloh, Drahtwurm, Steinbrand oder Ramularia.

Auch Bio muss Pflanzenschutz reduzieren

Bei vielen Landwirten geht die Sorge um, dass die Bewirtschaftung sensibler Gebiete (z. B. Natura 2000) völlig unmöglich würde. Auch für Bio-Landwirte bedeutet das neue Reglement starke Einschnitte. Denn auch der Einsatz von Mitteln mit Bio-Zulassung unterliegt den Reduktionsvorgaben. Das betrifft hier vor allem Schwefel und Kupfer.

Dass die EU-Kommission Rahmenbedingungen setzen will, die in der Praxis die Ernte gefährden, stößt die Landwirte generell vor den Kopf.

Ukraine-Krieg und Energieknappheit noch nicht berücksichtigt

Als Triebkraft der der neuen EU-Pestizidverordnung tritt in Brüssel vor allem Klimakommissar Frans Timmermans auf, gestützt von Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides. Auch die Grüne EU-Parlamentarierin Sarah Wiener, in Sachen SUR-Entwurf auch Berichterstatterin, deklarierte sich als Hardlinerin. Gemeinsam brachten die Befürworter bisher zuwege, dass die Kommission alle Bedenken ignoriert. Aus nationaler Sicht unterstützen Frankreich und Deutschland den Kommissionsvorschlag während die Mehrheit der Staaten den Entwurf kritisch bewertet. Eine Gruppe von elf Mitgliedstaaten, darunter auch Österreich, hat bereits in drei gemeinsamen Stellungnahmen den Verordnungsentwurf abgelehnt. Wesentlicher Kritikpunkt ist, dass der Entwurf die krisenhaften Entwicklungen auf dem Ernährungssektor aufgrund des Krieges in der Ukraine sowie auf den Energiemärkten nicht berücksichtige. Die Staaten fordern daher eine kummulative Folgenabschätzung, die den Zielkonflikt zwischen Ernährungssicherung und Reduktion des Pflanzenschutzes vor dem Hintergrund der aktuellen Krisen berücksichtige.

Es könnte schlimmer kommen, als zu befürchten ist

Mittlerweile geht in Arbeitsgruppen des Rates die Arbeit am SUR-Entwurf weiter. Parallel läuft auch die Meinungsbildung im EU-Parlament. Aufgrund der divergierenden Standpunkte läuft die Koordinierungsmaschinerie in Brüssel verlangsamt. Die Sache könnte sich noch ein bis zwei Jahre hinziehen, meinen Brüssel-Kenner. Dennoch gilt es, jetzt wachzurütteln, damit am Ende die Sache nicht noch schlimmer kommt, als zu befürchten ist.

Hintergrund: Am 22. Juni 2022 hat die EU-Kommission einen Verordnungsvorschlag über ein „Nature Restoration Law“ mit verbindlichen Zielen für die Wiederherstellung der Natur in verschiedenen Ökosystemen – insbesondere auf land- und forstwirtschaftlichen Flächen – mit dem Ziel vorgelegt, bis 2030 auf wenigstens 20 Prozent der EU-Land- und Meeresgebiete und bis 2050 auf allen beschädigten Ökosystemen Wiederherstellungsmaßnahmen durchzuführen.

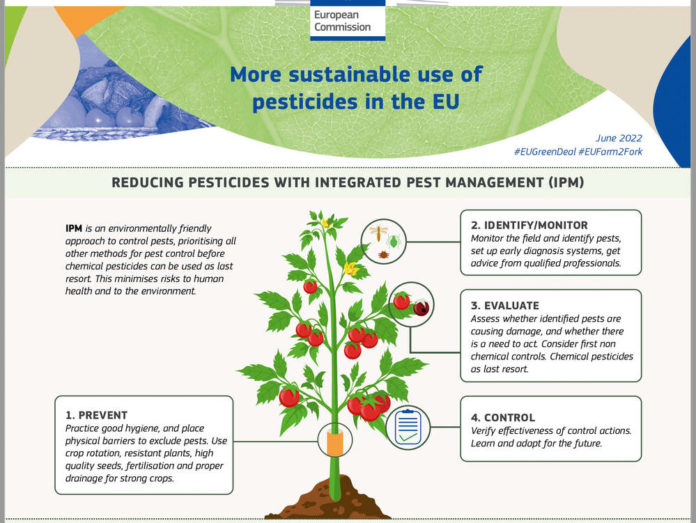

Ebenfalls wurde ein Verordnungsvorschlag zur Verringerung des Einsatzes und des Risikos von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln veröffentlicht, welcher ein allgemeines Reduktionsziel von 50 Prozent weniger Pflanzenschutz nach Menge und Risiko, mit dem Teilziel 50 Prozent Reduktion auch bei „besonders gefährlichen“ Wirkstoffen sowie ein grundsätzliches Verbot des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln in geschützten Gebieten beinhaltet. Die Maßnahmen sollen der Umsetzung des Green Deals und der Biodiversitätsstrategie dienen.

- Bildquellen -

- 2242 W IGP Vorstand Katharina Schiffl: IGP / Katharina Schiffl

- 2242 W SUR Grafik: European Union, 2022