Weide wird häufig nur als begrünter Auslauf gesehen. Alle Aufmerksamkeit bei Pflege, Pflanzenbestand, Düngung und Ertrag gilt demgegenüber den Mähwiesen. Dabei könnte die Weide die kostengünstigste und effizienteste Fütterungsform für unsere Rinder sein. Gezieltes Weidemanagement ermöglicht es, unter den Bedingungen der Klimaerwärmung ertragreiche Bestände zu erhalten und auch in Trockenphasen die Futtergrundlage sicherzustellen.

Kahlstellen und Lägerrispe eliminieren

Nachlässig gepflegte Weiden sind vielfach lückig mit großen Anteilen an Kahlstellen. Häufig überwuchern Büschel der Lägerrispe die nackten Stellen. Damit sieht die Weide immer noch gut aus, könnte aber bereits an die 30 Prozent ihres möglichen Ertragspotenzials verloren haben. Daher ist es von großer Bedeutung, die Kulturpflanzen auf den Weideflächen zu kennen und die Nutzung samt Düngeintensität entsprechend anzupassen.

In Österreich sehr gebräuchlich ist die Kurzrasenweide. Sie zeichnet sich aus durch hohe Futterqualität, dichte Grasnarbe und vergleichsweise geringen Arbeitsbedarf. Zu beachten ist, dass die Kurzrasenweide eine sehr intensive Weideform ist. Im Durchschnitt wird eine Pflanze bis zu 12-mal genutzt, was praktisch einer „12-Schnitt-Fläche“ entspräche. Bei derart intensiver Nutzung brauchen die Pflanzen ein hohes Regenerationsvermögen. Bestandsbildend sind unter solchen Bedingungen vor allem drei Arten:

• das Englische Raygras (Lolium perenne),

• das Wiesenrispengras (Poa pratensis) und

• der Weißklee (Trifolium repens).

Alle drei Arten sind Flachwurzler. Zur Regeneration mittels neuer Ausläufertriebe benötigen sie ausreichend Wasser und Nährstoffe. In Trockenphasen oder wenn die Düngung dauerhaft unter dem Entzug bleibt, kommt es rasch zu Mindererträgen.

Fazit: Bei der Kurzrasenweide sind die Pflanzen aufgrund der häufigen Nutzung im Dauerstress. Bei Sommertrockenheit gibt es zunehmend Probleme.

Kurzrasenweide in Koppeln unterteilen

Um den Stress für den Pflanzenbestand zu mindern und die Weideflächen besser auf Trockenphasen vorzubereiten, hat sich in der Praxis bewährt, die Kurzrasenweide in Koppeln zu teilen.

Quelle: Winter

Quelle: WinterDabei erfolgt der Start im Frühjahr wie üblich, in der Folge werden aber Koppeln gesetzt. Durch die Unterteilung in mehrere Abschnitte wird der Bestand weniger intensiv genutzt und kann sich besser erholen. Dazu lässt man das Futter etwas höher aufwachsen – statt 5 bis 6 cm eher auf 10 bis 15 cm – und hat damit immer noch Top-Futterqualität. Zusätzlicher Vorteil: Auf den nicht beweideten Flächen ist auch bei einem Wachstums-einbruch immer noch ein Futtervorrat vorhanden.

Sollten Trockenphasen häufiger werden, dann wäre eine Nachsaat tiefwurzelnder Arten eine Sicherungsstrategie. Geeignet sind Arten wie Wiesenschwingel (Festuca pratensis), Knaulgras (Dactylis glomerata), Wiesenlieschgras (Thimotee) und Rotklee (Trifolium pratense).

Quelle: Winter

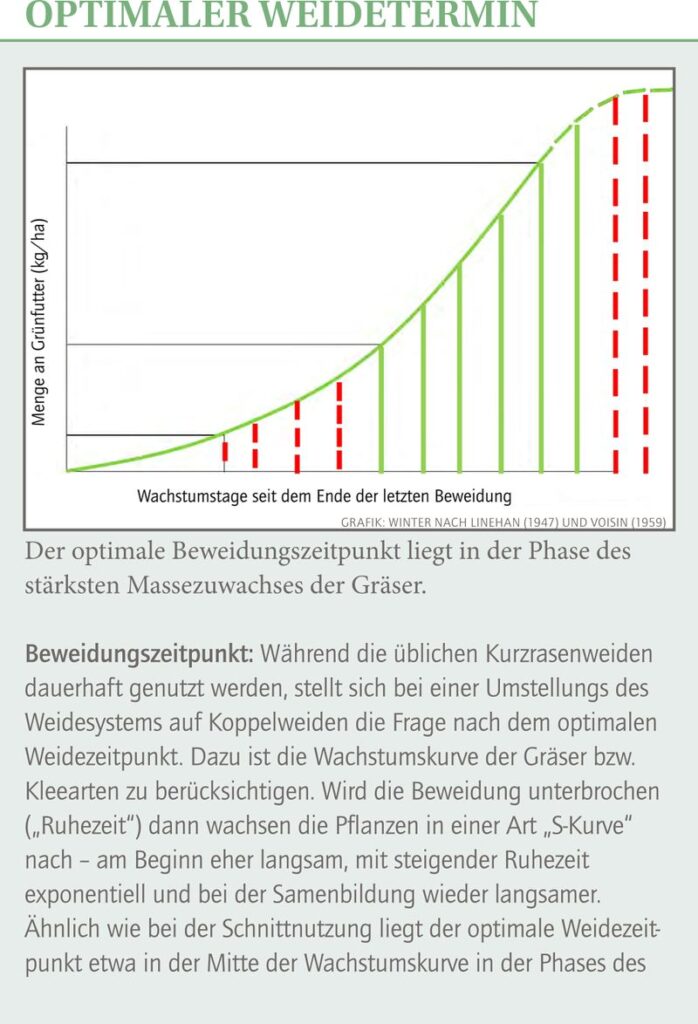

Quelle: WinterZu beachten ist dabei, dass diese Arten auf zu häufige Nutzung mit Rückzug reagieren. Deshalb brauchen solche Bestände längere Ruhephasen, was zum System einer „Koppelweide mit kurzer Rastzeit“ führt. Die Dauer der Ruhephasen ist abhängig von Pflanzenarten, Witterung, Standort und Düngung. Anhaltspunkte für die Weiderotation kann der Rhythmus der standortüblichen Schnittnutzung geben.

Damit die Tiere das Futter im optimalen Wachstums- bzw. Nutzungsbereich abgrasen, bedarf es einer gezielten Planung der Koppeln. Tierbesatz und Koppelflächen müssen im passenden Verhältnis stehen.

Feldfutterbestände als Weiden verwenden

Eine neue Weidestrategie zur Anpassung an veränderte klimatische Gegebenheiten ist die Eingliederung kräuterreicher Kleegrasbestände in das Weidesystem („Koppelweide mit angepasster Ruhezeit und angepassten Futterbeständen“). Als Vorteile anzuführen sind:

• eine verbesserte N-Effizienz (mehr Ertrag bei gleicher Düngung),

• bessere Durchwurzelung und

• mehr Ertragssicherheit in Trockenphasen.

Die Feldfutterbestände zielen darauf, bestehende Weiden zu ergänzen, beispielsweise bei Futterknappheit in trockenen Sommermonaten. Entwickelt sind solche Bestände insbesondere für das Trockengebiet. Wichtige Bestandteile sind Rohrschwingel, Knaulgras und viele Kräuter. Auch Luzerne und Esparsette werden eingesetzt.

Die Bewirtschaftung ist variantenreich. Sie kann darin bestehen, die Futterflächen im Frühjahr und/oder im Sommer zu mähen, beispielsweise, um die Dauerweiden zu entlasten. Statt die Fläche zu mähen, kann man sie auch als (Ersatz-)Weide verwenden. In Trockenlagen dienen Feldfutterflächen oft rein als Weide. In Grünland-Gunstlagen lässt sich bei zunehmender Trockenheit das Feldfutter ebenfalls in die Weidehaltung einbauen.

Die Tiere bekommen beim Abweiden von Feldfutter eine neue Rolle, und zwar als „Mähwerk auf vier Beinen“. Das heißt, sie sollen den Futterbestand in kurzer Zeit ernten und in der Folge die Fläche wieder verlassen, damit sich der Bestand erholen kann.

Die Weidenutzung von Futterbeständen mit bis zu 60 cm Höhe ist hierzulande noch selten zu finden. International ist das Verfahren aber bereits praxiserprobt und etabliert. Wichtig ist es, auch die Tiere an die für sie neue Situation zu gewöhnen. Ziel ist, dass sie die höheren Bestände effizient abweiden. Es braucht etwas Zeit und Training, damit die Rinder diese Bestände passend nutzen. Eine hilfreiche „Erntetechnik“ dafür ist der Elektrozaun.

Als Kurzrasen- oder Standweide sind die kräuterreichen Kleegrasbestände allerdings nicht geeignet. Das würde den Bestand zu sehr belasten und nach ein bis zwei Jahren zu vielen Lücken führen.

Futterkräuter mindern das Ausfallrisiko

Als Pflanzen, die auch in extremen Trockenphasen noch Futterertrag bringen, sind Futterkräuter wie Weide-Zichorie (Cichorium intybus) und Spitzwegerich (Plantago lanceolata) vielversprechend. Auch unter durchschnittlichen Bedingungen erhöhen Zichorie und Spitzwegerich den Futterertrag. Wichtig ist, nur echte Futtersorten zu verwenden. Bei der Beweidung sollten die Futterkräuter gleichmäßig mit hohem Fressdruck abgegrast werden, was sich durch entsprechend hohe Besatzdichten erreichen lässt. Allerdings sollten zumindest 5 cm der Pflanzenstrünke stehen bleiben. Eine Koppelweide mit häufigen Umtrieben (Tageskoppel) oder eine Portionsweide sind hierfür geeignet. Die Ruhephase nach der Nutzung sollte etwa vier Wochen dauern.

Quelle: Winter

Quelle: WinterDie Weidezichorie braucht etwa alle fünf bis sieben Jahre eine Nachsaat. Der Futterspitzwegerich verträgt die Beweidung etwas besser. Er überzeugt zudem durch Inhaltsstoffe, die milchtreibend wirken.

Quelle: Winter

Quelle: WinterErfahrungen aus der Praxis für die Futterkräuter liegen aus Betrieben im Trockengebiet des Weinviertels vor. Bei nur etwa 500 mm Niederschlag sind jährlich drei bis vier Nutzungen möglich. Es wurden bis zu 10 t/ha TM erreicht. In der Rindermast waren die Tageszunahmen nicht die höchsten, aber die Flächenproduktivität hoch. Lebendmassezunahmen bei Ochsen in der Endmast von 467 kg/ha sind vergleichbar mit Kurzrasenweiden.

Auf das Nachzäunen kommt es an

Unbedingt wichtig bei solchen Weidesystemen ist die Ruhezeit für den abgegrasten Bestand. Betreibt man beispielsweise eine Portionsweide, dann muss neben dem vorderen Draht unbedingt auch der hintere Ruhedraht weitergesteckt werden. Als Frist für das Nachzäunen gelten längstens drei Tage. Würde der bereits beweidete Bestand zu wenig geschont, dann könnte sich der Ertrag halbieren. Häufig rührt der schlechte Ruf der Portionsweide daher, weil zu spät oder gar nicht nachgezäunt wird.

Quelle: Winter

Quelle: Winter

Luzernegras auf Trockenstandorten

Ein Beispiel für Weidewirtschaft auf Trockenstandorten mit weniger als 500 mm Jahresniederschlag und Sommertrockenheit sind Bestände mit Luzernegras.

Durch gezielte Weideführung ist es möglich, hüfthohe Bestände gleichmäßig auf etwa 10 cm Höhe abgrasen zu lassen. In der Variante des Mob Grazing wird ein Teil des Aufwuchses niedergetrampelt und verbleibt als Mulchschicht oder Gründüngung auf der Fläche.

Solche Beispiele zeigen, dass Weidehaltung auch unter den Bedingungen der Klimaerwärmung Zukunft hat. Die Methoden dafür gibt es bereits.

Quelle: Winter

Quelle: Winter- Bildquellen -

- 2424 0602 Kurzrasen Koppel: Winter

- 2424 0704 Koppelweide02: Winter

- 2424 0702 Futterzichorie: Winter

- 2424 0703 Futter Spitzwegerich: Winter

- 2424 0603 Kurzrasen Koppel: Winter

- 2424 0705 Luzerne Weide: Winter

- 2424 0601 Koppelweide Winter: Manuel Winter