Der Borkenkäfer steht vor seinem ersten Schwärmflug. Je wärmer die nächsten Wochen werden, desto massiver auch die zu erwartenden Schäden. „Buchdrucker und Kupferstecher verlassen jetzt ihre Winterquartiere und suchen nach geschwächten Fichten als Brutmaterial“, so Agrar-Landesrätin Michaela Langer-Weninger. Milde Winter erhöhen die Populationsdichte, Trockenheit macht die Bäume anfälliger gegen Schädlinge. „Weil geschwächte Bäume weniger Harz produzieren, das normalerweise als Abwehrmechanismus dient“, erläutert Christian Lamberg von der Landesforstdirektion. Er apelliert an alle Waldbesitzer „die Bestände so rasch wie möglich zu kontrollieren und befallenes Holz zu entfernen.“ Der Holzmarkt zeige sich derzeit aufnahmefähig, eine rasche Holzabfuhr sei möglich. Seit 2021 ist die Borkenkäfer-Schadholzmenge wieder im Ansteigen, sie erreichte 2024 etwa 345.000 Vorratsfestmeter.

Neben der Käfergefahr ist durch die noch nicht ausreichend gelinderte Trockenheit auch die Gefahr von Waldbränden ein ungewöhnlich frühes Thema. So kam es in den vergangenen Wochen in Hirschbach, Grein und im Raxgebirge bereits zu Bränden. In sechs oberösterreichischen Bezirken war in der Vorwoche bereits eine Waldbrandschutzverordnung in Kraft. „Wir gehen davon aus, dass weitere Bezirkshauptmannschaften folgen werden, da die Regenschauer der letzten Tage die massive Frühjahrstrockenheit im Forst nur bedingt entschärft haben“, so Langer-Weninger vergangene Woche in einem Mediengespräch.

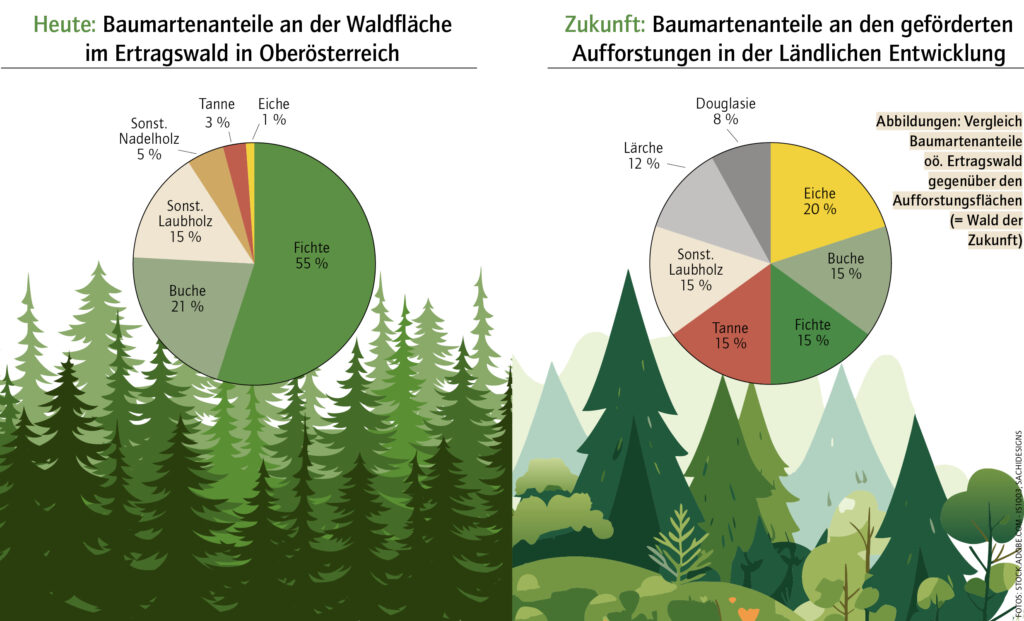

Um den Waldumbau voranzubringen, werden hierzulande pro Jahr bis zu 1,5 Millionen geförderte Forstpflanzen zum klimafitten Wald der Zukunft aufgeforstet. Michaela Langer-Weninger

Um den heimischen Wald mit all seinen auch gesellschaftlich relevanten Funktionen künftig gut erhalten zu können, werden in Oberösterreich jährlich bis zu 1,5 Millionen Forstpflanzen gefördert. Mit diesen wird aufgeforstet, um einen klimafitten und resilienten Zukunftswald zu schaffen. Die Förderrichtlinien schreiben eine Mischung von mindestens vier Baumarten vor. Aus kofinanzierten Mitteln wurden bislang 24 Millionen Euro von der EU abgerufen. „Zusätzlich unterstützt das Land OÖ mit durchschnittlich zwei Euro pro Baum das Entstehen nachhaltiger und resistenter Wälder in Oberösterreich. Das bedeutet eine zusätzliche Jahres-Investition von bis zu drei Millionen Euro“, so Langer-Weninger.

Quelle: Land OÖ/Margot haag

Quelle: Land OÖ/Margot haagZur Wahl der richtigen Baumarten trägt ein Projekt der Oö Forstdirektion in Zusammenarbeit mit dem Bundesforschungszentrum für Wald (BFW) bei: die dynamische Waldtypisierung. Gesammelte Daten aus Boden- und Vegetationsuntersuchungen werden unter Berücksichtigung von Wasserversorgung, Temperaturerhöhung und Klimamodellen genutzt, um die geeigneten Baumarten im „Digitalen Oberösterreichischen Raum-Informations-System“ (DORIS) darzustellen. Die Arbeiten dafür sollen bis Ende 2026 abgeschlossen sein. „Waldbesitzer erhalten damit ein konkretes Werkzeug und eine Entscheidungshilfe, was an ihrem Standort am besten geeignet ist“, sagt Gabriele Wieser vom Landesforstdienst.

Aus den Ergebnissen der dynamischen Typisierung können Baumartenempfehlungen mit genauem Bezug zum jeweiligen Standort abgeleitet werden. Gabriele Wieser

Auch die Waldlabore, von denen es derzeit acht in Oberösterreich gibt, sollen Erkenntnisse über die Eignung der verschiedenen Baumarten bringen. Auf einer Fläche von 17 Hektar werden in Summe fast 50.000 Pflanzen mitbetreut. „Etwa 80 verschiedene Baumarten beziehungsweise Herkünfte finden sich in der Versuchsreihe“, weiß Landesrätin Michaela Langer-Weninger. Gabriele Wieser präsentierte einen Auszug der ersten Ergebnisse: „Trockenspezialisten wie Schwarzkiefern oder Atlaszedern weisen bisher meist sehr geringe Ausfälle auf. Auf sehr seichtgründigen Kalkstandorten sind es auch häufig Laubbaumarten wie Feldahorn, Spitzahorn, Elsbeere oder Speierling, die sich nach den ersten Versuchsjahren als tolerant erweisen.“ Sie betont aber auch, dass es Jahre dauern wird, um robuste Ergebnisse abzuleiten. Erste Hinweise ließen sich jedoch bereits erkennen.

Kalabrische Weißtanne ist ein Hoffnungsträger

Als Hoffnungsträger habe sich in Oberösterreich besonders in tieferen Lagen die kalabrische Weißtanne erwiesen. Die Zusammenarbeit mit dem kalabrischen Forstdienst soll die Entwicklung in Österreich weiter vorantreiben. Inzwischen wird in einer heimischen Plantage, die von den Bäuerlichen Forstpflanzen-Züchtern (BFZ) betreut wird, die genetische Vielfalt dieser Tannenart für den heimischen Wald gesichert, in etwa zehn Jahren soll eine erste Beerntung der ausgesetzten Bäume möglich sein.

Tag des Waldes: Wald nützen und damit das Klima schützen

Die Landwirtschaftskammer Oberösterreich macht auf die Bedeutung einer aktiven und nachhaltigen Waldbewirtschaftung aufmerksam.

Der Wald prägt nicht nur die Landschaft immerhin sind 42 Prozent der oberösterreichischen Landesfläche mit ihm bedeckt, sondern ist auch eine bedeutende Ressource. „Damit der Wald all seine Funktionen erfüllen kann, braucht er Pflege und somit Bewirtschaftung“, sagt Rosemarie Ferstl, Vizepräsidentin der Landwirtschaftskammer Oberösterreich. In den vergangenen 20 Jahren sind hierzulande 7000 Hektar neuer Wald entstanden. Das sei ein Zeichen dafür, dass nachhaltige Bewirtschaftung funktioniert.

Holz sei ein essenzieller Baustoff für die Zukunft und darüber hinaus auch ein wirtschaftlicher Faktor: Die Forst- und Holzwirtschaft generiert allein in Oberösterreich für fast 70.000 Menschen ein Einkommmen.

Auch die Landwirtschaftskammer OÖ setzt auf Holzbau als klimafreundliche Alternative. Drei Bezirksbauernkammern (Ried, Adlwang/Bad Hall und Hagenberg) wurden in Holzbauweise errichtet. In Freistadt ist am einstigen Platz der Bezirksbauernkammer mit dem „Baumwerk“ eine viergeschoßige Wohnanlage aus Holz gebaut worden. Das Projekt erhielt bereits eine Auszeichnung durch ein Architektur-Fachmagazin, auch zum Holzbaupreis 2025 ist es eingereicht worden.

Auch der Wald selbst hat eine Schutzfunktion

Neben seiner Rolle als Wirtschaftsfaktor und Klimaschützer schützt der Wald auch den Menschen vor Naturgefahren wie Steinschlag, Muren, Lawinen oder Hochwasser. In Oberösterreich sind es etwa 75.000 Hektar Wald, die in den Gebirgsbezirken Siedlungen und Verkehrswege sichern. Klimatische Herausforderungen, Wildverbiss und Freizeitnutzung erschweren oftmals die Bewirtschaftung. Auch der Borkenkäfer stellt eine ernsthafte Bedrohung dar.

- Bildquellen -

- 12 13 Wieser Lamberg MLW: Land OÖ/Margot haag