Nach dem Interview mit Stephan Schwarzer, Generalsekretär der eFuel Alliance Österreich, ist die BauernZeitung mehrfach gebeten worden, einen Experten „der anderen Seite“ zu Wort kommen zu lassen. Wir haben dafür niemand Geringeren als Professor Maximilian Fichtner, geschäftsführender Direktor des Helmholtz-Instituts Ulm und eine internationale Koryphäe auf dem Gebiet der Batterien, gewinnen können.

Ab 2035 sollen keine Pkw, die mit fossilem Benzin oder Diesel fahren, in der EU neu zugelassen werden dürfen. „Aus für Verbrenner“ titelten die Medien. Für bestimmte E-Fuels soll es aber eine Ausnahme geben. Kritiker meinten auch, es sei ein „Rettungsversuch für klimaschädliche Verbrennungsmotoren, der aber ökologisch und ökonomisch keinen Sinn mache“. Wie stehen Sie zu den mit erneuerbarer Energie aus Kohlenstoff und Wasserstoff erzeugten flüssigen Kraftstoffen?

FICHTNER: Zunächst: Es gibt keinen Antrieb auf dieser Welt, der „klimaneutral“ wäre. Auch die E-Fuels haben durch ihren hohen Gestehungsaufwand einen beträchtlichen Fußabdruck. Dennoch werden wir diese Kraftstoffe brauchen, etwa für Schiffe und Flugzeuge, wo man nach heutigem Stand keine Batterien einsetzen kann. Im Pkw werden aus heutiger Sicht aber keine E-Fuels ankommen: Weltweit geplant ist eine Produktion von 45 TWh als E-Fuel bis zum Jahr 2035. Das würde reichen, um acht Prozent des deutschen Bedarfs der Pkw-Flotte zu decken – also nur, wenn andere Länder keinen Bedarf hätten. Für diese 45 TWh gibt es gerade mal ein Prozent Investitionszusagen. Die anderen 99 Prozent sind „PowerPoint-Projekte“. Alleine für den Flugverkehr würden 60 TWh benötigt werden – das reicht alles hinten und vorne nicht. Ich sehe neben all diesen Schwierigkeiten und dem Hoffen auf eine Art „rosa Einhorn“ das Problem, dass unsere Städte durch Verbrenner mit E-Fuels nicht besser werden. Es werden weiterhin auf Kinderwagenhöhe Ruß und Stickoxide emittiert und die Städte sind voller Lärm und Vibrationen. Wer aktuell mal in einer Stadt wie Shanghai unterwegs ist, spürt förmlich, wie angenehm es sein kann, wenn der Verkehr durch die vielen E-Mobile leise geworden ist und der ganze Gestank aufhört.

Wie schaut es mit anderen Alternativen zu fossilen Brennstoffen und batterieelektrischen Antrieben im Pkw-Bereich aus? Macht etwa Wasserstoff (H2) Sinn?

Die Wasserstofftechnologie ist seit 25 Jahren anwendungsreif. Sie hat sich bisher nicht durchgesetzt, unter anderem, weil der Anschaffungspreis sehr hoch ist – ein

Hyundai Nexo kostet 80.000 Euro im Verkauf und 120.000 Euro in der Produktion – und es Probleme mit der Nutzerfreundlichkeit gibt. Der aktuelle BMW iX5 Hydrogen hat eine Reichweite von etwas über 400 Kilometer, kostet etwa 150.000 Euro und verbraucht 1,6 kg H2 pro 100 Kilometer. Bei einem H2-Preis wie in Österreich von 30 Euro/kg sind das also Fahrtkosten von 48 Euro/100 km. Das muss man wollen. Hinzu kommt, dass man wegen der Hochdrucktanks mit ihren 700 bar H2 alle 10.000 Kilometer zum durchgängigen Sicherheitscheck in die Werkstatt muss. Da ist der Hyundai E-Kona, den ich für weniger als ein Drittel des Preises bekomme, mit 500 km Reichweite und Fahrtkosten von 8 bis 9 Euro pro 100 Kilometer attraktiver. Ein weiteres Problem ist, dass Wasserstoff derzeit zu 99 Prozent aus Erdgas hergestellt wird und ein Wasserstoffauto dadurch einen CO2-Fußabdruck hat, der irgendwo zwischen Plugin und Diesel liegt.

E-Autos haben bestechende Vorteile, wie hoher Wirkungsgrad der E-Motoren, keine feinstaubhaltigen Abgasemissionen und geringe Lärmentwicklung. Sie haben aber auch Nachteile, die teils mit der Batterie zusammenhängen, etwa im Hinblick auf die energieintensive Herstellung. Wie viel muss man mit einem neuen E-Auto fahren, damit die Ökobilanz des E-Autos besser wird im Vergleich zum Benziner oder Diesel?

Das hängt vor allem von der Größe der Batterie und dem verwendeten Strommix ab. Während es für SUVs mit großen Batterien um die 60.000 Kilometer dauern kann, wenn die Batterie mit Kohlestrom hergestellt wird, sind es beim aktuellen Tesla Model S aus Texas nur 8.500 Kilometer. Grund ist die konsequente Verwendung von „Grünstrom“ in der Produktion. Mittlerweile planen alle neuen Gigafactories, die Produktion auf der Basis von Grünstrom zu fahren. Auch in China macht das Schule, dort geben die Produzenten mittlerweile an, ab welchem Jahr sie 100 Prozent klimaneutral sein wollen.

Wie umweltschädlich ist die Herstellung von Batterien, etwa im Hinblick auf Lithium und Kobalt?

Lithium wird unter anderem aus dem großen Salzsee in der Atacamawüste in Chile gewonnen. Dabei wird Süßwasser gebraucht, um das Salz zu waschen. Die Daten zeigen, dass die Lithiumproduktion etwa soviel Wasser verbraucht wie die Hotels rund um den See dort. Der Hauptverbraucher sind die beiden benachbarten Kupferminen, die brauchen achtmal mehr Wasser. Um einen Vergleich zu nennen: Die Wassermenge, um Lithium für einen Tesla Model 3 herzustellen, entspricht etwa der Menge, die man für die Produktion eines T-Shirts, einer halben Jeans, oder elf Avocados benötigt. Kobalt ist in Kritik geraten, weil ein Teil des Kobalts durch Familienbetriebe im Kongo gewonnen wird, wobei Kinderarbeit im Spiel ist. Durch das Lieferkettengesetz wird die Verwendung von Kobalt in Personenkraftwagen ausgeschlossen. Man findet es heutzutage vor allem in chinesischer Billigelektronik. Zu erwähnen ist auch, dass die meisten Fahrzeuge heute mit Batterien laufen, die gar kein Kobalt mehr enthalten. Die laufen stattdessen mit Eisenphosphat. Das ist ein unkritisches, ungiftigeres und häufiges Mineral.

Über Brände von E-Autos wird in den Medien regelmäßig berichtet. Ist das wirklich ein Problem oder Polemik?

Die aktuellen Zahlen von Versicherern, der US-amerikanischen Verkehrswacht und einer schwedischen Studie zeigen, dass E-Autos, bezogen auf die gefahrenen Kilometer, etwa 25 bis 30 Mal seltener brennen als Verbrenner. Dafür gibt es eine Reihe von Gründen: marode Benzinschläuche, abgescheuerte Kabelbäume, die Tatsache, dass ein Verbrenner etwa 1.300 bewegte Teile im Antrieb hat, ein E-Auto aber nur 40. Was das Löschen angeht, so kommt die Feuerwehr mittlerweile mit einer sogenannten „Löschlanze“, einem zugespitzten Rohr, das in die Batterie gerammt wird. Dadurch kann sie von innen geflutet werden und man braucht das Fahrzeug nicht mehr in einen Wassercontainer zu tauchen, wie das anfangs der Fall war.

Wo liegen die realen Reichweiten von neuen E-Autos heute und wo werden sie in zehn Jahren liegen? Wird der Lithium-Ionen-Akku durch eine komplett neue Technologie, die größere Energiedichte ermöglicht, ersetzt werden oder weiter dominieren?

Ich denke, die Reichweiten werden sich bei einem für den jeweiligen Nutzer sinnvollen Wert einpendeln. In China gibt es die ersten Mittelklasse-Pkw mit über 1.000 Kilometer Reichweite, das sollte erstmal reichen. Bei uns gibt es dieses Jahr circa zehn Modelle mit Reichweiten oberhalb 650 Kilometer. Aus meiner Sicht reicht das aus. Schnelladen ist wichtiger. Perspektivisch sind durch neue Zelldesigns und neue Materialien im Minuspol bis 2.000 Kilometer erreichbar.

Gibt es beim Laden neue, aus Ihrer Sicht vielversprechende Ansätze?

Ja. Neue Anoden aus einem Silizium-Kohlenstoffkomposit erlauben eine Ladezeit von sieben bis acht Minuten. Man braucht dazu aber auch eine entsprechende Ladesäule, die das liefern kann.

Im unteren PS-Segment gibt es schon batterieelektrische Antriebe in der Landwirtschaft. Welche alternativen Antriebe werden sich einmal bei Landmaschinen mit größerer Leistung durchsetzen, wo die Energiedichte der Batterie auf absehbare Zeit zu gering ist?

Ich vermute mal, dass Biokraftstoffe hier eine wichtige Rolle spielen werden. Ansonsten ist es für den Landwirt, der in der Regel PV auf dem Hallendach hat, natürlich spottbillig, wenn er damit seinen E-Traktor tanken kann. Als junger Mensch habe ich meine Sommermonate auf einem großen Mähdrescher verbracht. Da würde ich die Batterien erst mal noch nicht in der Anwendung sehen.

Zum Abschluss noch eine persönliche Frage: Fahren Sie eigentlich einen Verbrenner oder längst ein E-Auto?

Ich fahre beruflich seit sieben Jahren elektrisch und es macht mir jeden Tag Spaß. Privat habe ich noch einen alten Alfa Spider in der Garage. Der kommt dann mal bei schönem Wetter an die frische Luft. Aber mich entsetzt immer wieder, wie träge und laut er ist und aus dem Auspuff kommt auch kein Veilchenduft. Ich warte deshalb auf ein gescheites E-Cabrio…

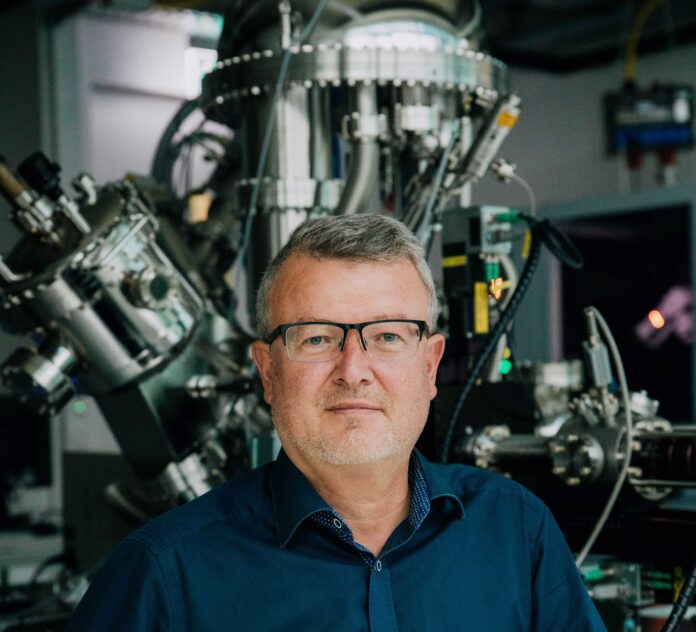

Maximilian Fichtner: Prof. Dr. Maximilian Fichtner ist der geschäftsführende Direktor und Leiter des Bereichs Festkörperchemie am Helmholtz-Institut Ulm, wissenschaftlicher Direktor von CELEST (Center for Electrochemical Energy Storage Ulm-Karlsruhe) und Sprecher des deutschen Exzellenzclusters „Energy Storage Beyond Lithium“. In den Medien ist der Chemiker auch als „Batterienpapst“ bekannt.

- Bildquellen -

- Maximilian Fichtner: Fritz Beck