Ammoniakausgasungen sind schlecht für die Umwelt und die Düngewirkung. Mit der richtigen Technik können sie aber deutlich reduziert werden.

Auch wenn es hierzulande genug Bürokratie und Vorschriften gibt, ist die Situation der Landwirte im Vergleich zu manch anderem europäischen Nachbar oft günstig. So auch im Fall der Gülleausbringung. Im Gegensatz zu Österreich dürfen nach der deutschen Dünge-Verordnung „flüssige organische und flüssige organisch-mineralische Düngemittel, einschließlich flüssiger Wirtschaftsdünger, mit wesentlichem Gehalt an verfügbarem Stickstoff oder Ammoniumstickstoff“ seit dem Februar 2020 (abgesehen von bestimmten Ausnahmen) nur noch streifenförmig auf bestelltem Ackerland aufgebracht oder direkt in den Boden eingebracht werden. Seit Kurzem gelten die Vorgaben in Deutschland auch für Grünland, Dauergrünland oder mehrschnittigen Feldfutterbau. Der Hintergrund für immer strengere Regelungen liegt in Vorgaben der EU und dem Bestreben, die Belastung mit Luftschadstoffen zu reduzieren. Ammoniak ist diesbezüglich insbesondere als Vorläufer von Feinstaub kritisch und kommt vorwiegend aus der Landwirtschaft und hier zu großen Teilen aus der Tierhaltung sowie dem Wirtschaftsdüngermanagement.

Handlungsbedarf

Die „NEC-Richtlinie“ der EU legt auch den Reduktionspfad für dieses Gas fest. Österreich muss demnach von 2020 bis 2029 die Ammoniakemissionen um ein Prozent gegenüber 2025 reduzieren und ab 2023 um zwölf Prozent. Auch hier sind die Vorgaben gegenüber Deutschland (5 % zwischen 2020 und 2029; 29 % ab 2030) gering.

Dennoch: Um Österreichs Ziel zu erreichen, wird es noch einiger Anstrengungen bedürfen. „Zwölf Prozent Einsparung entsprechen rund zehn Kilotonnen Ammoniakemissionen. Wenn man das monetär bewertet, wären das 15 Millionen Euro pro Jahr“, sagte Alfred Pöllinger-Zierler, Abteilungsleiter Innenwirtschaft der HBLFA Raumberg-Gumpenstein, unlängst bei einem Webinar des LFI Steiermark. Denn die Reduktion der Ammoniakemissionen ist nicht nur lästige Pflicht, sondern hilft, den wichtigsten Pflanzennährstoff Stickstoff im landwirtschaftlichen Kreislauf zu halten und damit teuren und bei der Herstellung energieintensiven mineralischen Stickstoff einzusparen.

Bodennahe Gülleausbringung

Maßnahmen zur Reduktion der Ammoniakemissionen gibt es einige: Sie reichen von der Fütterung bis hin zur raschen Einarbeitung auf landwirtschaftlichen Nutzflächen ohne Bodenbedeckung, wie sie auch in der Ammoniakreduktionsverordnung vorgesehen ist. Von Zusätzen zur Gülle, die laut Versuchsergebnissen der HBLFA nur teilweise ihr Ziel erreichen oder unerwünschte Nebeneffekte haben, bis hin zur Ausbringung bei entsprechenden Witterungsbedingungen (leichter Regen, kühl).

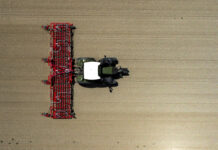

Ganz entscheidend ist aber die Art der Ausbringung. Dazu Pöllinger-Zierler: „Mit der bodennahen Gülleausbringung haben wir den größten Hebel.“ Er empfiehlt sie speziell den Betrieben in Gunstlagen. Gleichzeitig lassen sich mit dieser Technik die Verteilgenauigkeit erhöhen und die Geruchsemissionen reduzieren. Durch die Förderung für jeden ausgebrachten Kubikmeter und die Investitionsförderung kommen für Schleppschlauch-, Schleppschuh- und Gülleinjektionsverfahren zusätzliche Anreize hinzu.

Verdünnung für bessere Infiltration

Eine einfache, aber durchaus effektive Möglichkeit die Ammoniakverluste zu reduzieren, ist die Verdünnung mit Wasser. Durch diese wird die Infiltration in den Boden verbessert und so die Ausgasung reduziert. Das haben Versuche der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft belegt. Das flächengrößte Land Deutschlands hat dies genutzt, um eine weitere Ausnahme von der gesetzlichen Verpflichtung für die bodennahe Rindergülleausbringung zu schaffen. Voraussetzung hierfür ist: Der Betrieb kann sicherstellen, dass der Trockensubstanzgehalt zu jedem Ausbringungszeitpunkt weniger als 4,6 Prozent durch Verdünnung mit Wasser beträgt.

Aber auch in Österreich ohne die hierzulande geltenden strengen rechtlichen Rahmenbedingungen macht die Verdünnung (die gleichzeitig die Futterverschmutzung reduziert) Sinn, wenn die Gülle nicht weit transportiert werden muss.

Gülleseparierung als Alternative

Andernfalls wäre eine weitere Möglichkeit, auf die ebenfalls geförderte Gülleseparierung zurückzugreifen. Durch diese erhält man zwei Komponenten: die dünnflüssige Gülle und den Feststoffanteil. Im letzteren ist auch der organisch gebundene Stickstoff konzentriert, mit entsprechend langfristiger Düngewirkung. Möglich ist auch der Einsatz der Feststoffe als Einstreu, wodurch Stroh eingespart werden kann. Allerdings gilt es hier Hygiene-Aspekte und die Gefahr der Übertragung von Krankheitserregern zu beachten.

Ammoniak im Wirtschaftsdünger: Der größte Teil des freigesetzten Ammoniaks stammt aus dem mit dem Harn ausgeschiedenen Harnstoff. Bei Geflügel ist es die im Kot enthaltene Harnsäure. Urease baut die Stickstoffverbindung zu Ammoniak (NH3) und Ammonium (NH4+) ab. Beide stehen in weiterer Folge in einem Gleichgewicht. Je höher der pH-Wert und je niedriger damit die Wasserstoffionenkonzentration, desto mehr liegt das chemische Gleichgewicht auf der Seite von Ammoniak, das in Wasser schlecht löslich ist und leicht ausgast. Entscheidende Parameter für die Freisetzung von Ammoniak aus der Gülle sind insbesondere die Faktoren Ammoniumgehalt, pH-Wert, Temperatur und Luftkontakt. Jede Reduzierung des Luftaustauschs verringert die Emissionen. Günstig ist auch ein niedrigerer Trockenmassegehalt, da der Wirtschaftsdünger dann besser in den Boden infiltrieren kann.

- Bildquellen -

- Guelle-Ausbringung: agrarfoto.com