Trotz steigender Importe und geringer Margen zog der Milchverband Österreich (MVÖ, vormals VÖM) vergangene Woche eine positive Bilanz über das Geschäftsjahr 2023. Auch für die weitere Marktentwicklung gibt man sich optimistisch. Doch eins nach dem anderen.

Quelle: BZ/Wieltsch

Quelle: BZ/WieltschEingangs erklärte Präsident Helmut Petschar: „Wir haben uns entschieden, künftig unter dem Namen Milchverband Österreich zu firmieren.“ Mit der Namensänderung – pünktlich zum dreißigjährigen Bestehen der Vereinigung Österreichischer Milchverarbeiter – gehe auch eine Neuausrichtung des Interessensverbandes einher. Um auf Aspekte wie Nachhaltigkeit und Versorgungssicherheit noch stärker zu fokussieren, will man von nun an auch den Molkereien vor- und nachgelagerte Unternehmen als außerordentliche Mitglieder in den Verband aufnehmen.

Mehr Milch, weniger Bio

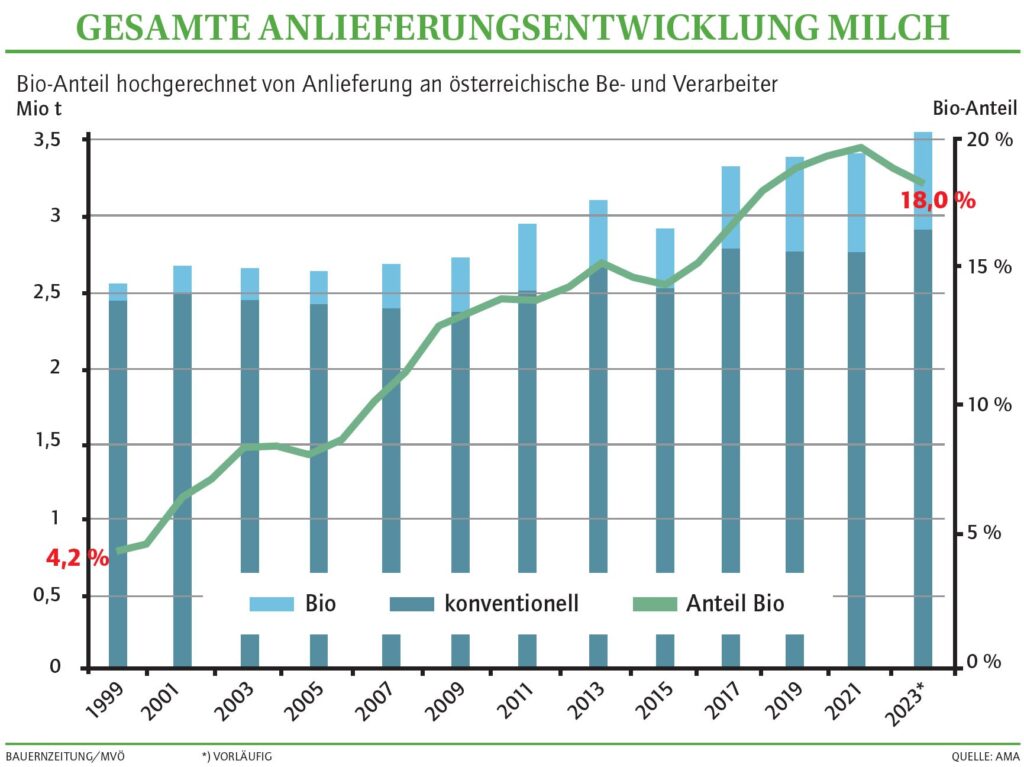

Was die Entwicklungen auf den internationalen Märkten betrifft, berichtete der MVÖ- Präsident von einer Trendwende in 2023. Während die Notierungen für Milchprodukte 2022 durch den Ukraine-Krieg und die einhergehenden Verunsicherungen auf den Energiemärkten gestiegen waren, sei das vergangene Jahr durch sinkende Kurse geprägt gewesen. Die EU-Anlieferung blieb ganzjährig entsprechend stabil, in den vergangenen Monaten sei sie leicht rückläufig gewesen. In Österreich sei die Gesamtanlieferung indes um 1 Prozent gestiegen.

Die zuletzt 22.419 Milchbauern (-3,3 %) lieferten mit einem Milchkuhbestand von 543.032 Kühen (-1,4 %) 2023 exakt 3,53 Mio. Tonnen Rohmilch. Der Anteil an Bio-Milch war allerdings mit gut 18 Prozent leicht rückläufig. „Bei Bio-Milch haben wir die Teuerung gespürt. Konsumenten haben wieder zum billigeren Produkt gegriffen“, berichtete Petschar. Verschärfte Auflagen und sinkende Bio-Zuschläge hätten den leichten Rückgang bewirkt. „In der EU ist der österreichische Bio-Anteil aber nach wie vor am höchsten“, so der MVÖ-Chef.

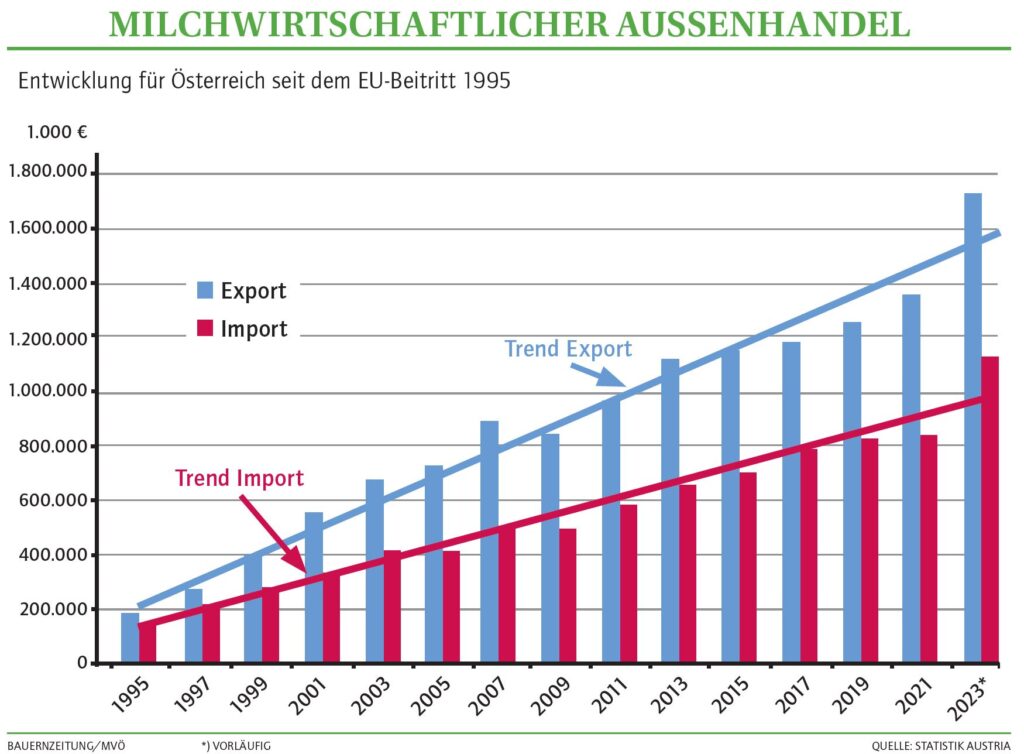

Gute Geschäfte machten die Molkereien und Käsereien im Vorjahr vor allem im Export. 44 Prozent der Milchprodukte fanden Absatz im Ausland, in erster Linie in Deutschland, Italien und den Niederlanden. Laut Statistik Austria erreichten die Milchexporte für 1,73 Mrd. Euro einen neuen Höchstwert.

„Auch die Importe sind gestiegen“, merkte Petschar zudem an, um gut 5 Prozent auf 1,13 Mrd. Euro. Der Außenhandelssaldo war mit 602 Mio. Euro erneut positiv, wenn auch um 6 Prozent geringer als 2022. Betreffend der Einfuhr von qualitativ schlechteren Produkten erneuerte er seine Forderung: „Mehr Fairness und die Einführung einer verpflichtenden Herkunftskennzeichnung sind hier notwendig.“

Trotz Umsatzplus schwaches Ergebnis

Die Zuwächse im Auslands- und Inlandsgeschäft bescherten den insgesamt 71 heimischen Milchverarbeitern 2023 preisbedingt ein Umsatzplus von 4,5 Prozent auf 3,97 Mrd. Euro. „Die Ertragslage der Molkereien war dennoch sehr bescheiden“, sagte Petschar, selbst Geschäftsführer der Kärntnermilch. „Für manche war sie sogar negativ.“

Der MVÖ verwies diesbezüglich auf eine Auswertung des Raiffeisenverbandes Oberösterreich, welcher für die Branche ein durchschnittliches Ergebnis vor Steuern von 0,05 Prozent des Umsatzes errechnet habe.

Petschar: „In Österreich produzieren wir für die Konsumenten, nicht Milchpulver und Butter für den Weltmarkt.“

Die Erzeugerpreise konnten im Jahresschnitt laut Helmut Petschar etwas zulegen, während in anderen EU-Ländern schon früher eine Abwärtsphase zu beobachten gewesen sei. Durchschnittlich wurden über alle Qualitäten hinweg 58,52 Cent (inkl. USt.) bezahlt. Aktuell sei „ein Seitwärtstrend“ zu beobachten. Gefragt nach den derzeit steigenden Notierungen auf den internationalen Märkten meinte der MVÖ-Chef: „In Österreich produzieren wir für die Konsumenten, nicht Milchpulver und Butter für den Weltmarkt.“ Entsprechend hänge es „vom Handel“ ab, wann die Notierungen vollends durchschlagen. Generell gab sich Petschar trotz anhaltend hoher Kosten optimistisch: „Die Preistendenz ist stabil bis leicht steigend.“

90 Prozent bei Tierhaltung plus

Diese Stabilität sei nicht zuletzt auf die Qualitätsstrategie der heimischen Milchwirtschaft zurückzuführen. Mit Ende 2023 ist bekanntermaßen die dauernde Anbindehaltung im AMA-Gütesiegel ausgelaufen. Derzeit ist eine weitere Verbesserung der Tierwohlstandards mit dem Zusatzmodul „Tierhaltung plus“ in Umsetzung. „Mit diesem Konzept können wir die Kombinationshaltung von Milchkühen im Berggebiet zumindest die nächsten Jahre absichern“, ist Petschar überzeugt. Österreichweit hätten mittlerweile 90 Prozent der Betriebe unterschrieben, weiß der Molkereiexperte. „Bei der Kärntnermilch haben wir bereits 100 Prozent Teilnahme erreicht. Wir werden das bis zum Jahresende auch auf den Produktverpackungen ausloben.“

Petschar: „Mit diesem Konzept können wir die Kombinationshaltung von Milchkühen im Berggebiet zumindest die nächsten Jahre absichern.“

Weitere Molkereien würden folgen, zeigte sich Petschar zuversichtlich. „Diese Maßnahmen sind wichtig und notwendig, um glaubwürdig zu sein und den Konsumenten im In- und Ausland höchste Qualität anbieten zu können.“ Nachsatz: „Wir erwarten, dass dieser verantwortungsvolle Weg der Milchbranche vom österreichischen Handel und den Konsumenten mitgetragen wird.“

Genau darum ging es auf der tags darauf abgehaltenen Milchwirtschaftlichen Tagung, die in Zusammenarbeit mit dem AMA-Forum Milch stattfand. Mehr als 200 Gäste lauschten dort den Referenten am Podium, die unter dem Motto „Werte im Wandel. Welt der Gegensätze“ die Herausforderungen der Milchwirtschaft diskutierten. Quintessenz der Veranstaltung: Die nachhaltig produzierende Milchwirtschaft ist trotz Konkurrenz durch Pflanzendrinks und Diskussionen zur Umweltwirkung gut für die Zukunft gerüstet.

- Bildquellen -

- Helmut Petschar: BZ/Wieltsch

- Pinzgauer auf der Weide: Peter Hermes Furian - stock.adobe.com