Die Vorträge bei der traditionellen Tagung wurden erstmals via Internet-Stream aus der Landwirtschaftskammer OÖ gehalten. Den Anfang machte Ludwig Hermann, der für die „European Sustainable Phosphorus Platform“ – eine Kommunikations- und Informationsplattform für die nachhaltige Verwertung von Phosphor – tätig ist, mit einem Blick auf den Rohstoff – auch über Österreichs Grenzen hinaus. „Fakt ist: Ohne Phosphatdünger könnte nur ein Fünftel der Weltbevölkerung ernährt werden. Wir sind aber bei Phosphat und Stickstoff bereits jenseits der Belastungsgrenzen der Erde“, so Hermann. Daher würden unterschätzte Gefahren drohen, etwa im Bereich Gewässer. Die Lösung dafür sei vermehrte Kreislaufwirtschaft. „Mit weniger Rohstoffeinsatz mehr zu produzieren ist die Haupt-anforderung“, so Hermann. Der Green Deal der EU setze hier an und liefere einen neuen Aktionsrahmen. So lasse etwa die Reduktion von Nährstoffverlusten bis 2030 um die Hälfte einen Rückgang des Düngerverbrauchs um 20 Prozent (%) erwarten. Daneben gebe es auch einige nationale Initiativen mit dem Ziel eines Nähstroffrecyclings. So sei etwa ein Recyclinggebot, wie es in der Schweiz bereits in Kraft ist, auch für Österreich in Planung.

Rückgewinnung von Nährstoffen forcieren

Ein NPK-Recycling ist möglich aus Gärresten oder aus Abwasser. Ein mehrjähriges Forschungsprojekt evaluiert gerade die Düngewirkung von bio-basierten Phosphor- und Stickstoffdüngern unter verschiedenen Einsatzbedingungen. Ziel sei es, jene Dünger mit der besten Wirkung und den geringsten Schadstoffeinträgen zu finden, sodass sowohl Nahrungs- und Futtermittelsicherheit, als auch gesunde Böden und Lebensmittel garantiert werden können. Auch an verschiedenen Recycling-Verfahren werde international intensiv geforscht, da die Unterschiede in den Rückgewinnungsraten noch groß seien und dazu noch viele Fragen bezüglich Standorte, Logistik oder auch Ökobilanzen der einzelnen Verfahren offen sind. „Es gibt schon eine Reihe an Erfolgsgeschichten bei der Rückgewinnung, etwa bei Asche“, sagt Hermann und nennt als Beispiel Hühnermist-Asche in den Niederlanden. „Für einen Systemwechsel braucht es stabile und vorhersehbare Rahmenbedingungen. Diese müssen wir von der Politik einfordern“, so Hermann.

Über die Ergebnisse von Bodenuntersuchungen und die Lage in Oberösterreich informierte Franz Xaver Hölzl von der Boden.Wasser.Schutz. Beratung der Landwirtschaftskammer OÖ. Etwa 35 % der Oberflächengewässer weisen bezüglich Phosphatbelastung einen nur mäßigen Zustand auf. Das Land OÖ habe eine genaue Auswertung über die Eintrittspfade durchgeführt. Am Beispiel Große und Kleine Gusen seien das etwa 20 Tonnen Phosphor (P) pro Jahr, größtenteils durch Erosion von landwirtschaftlichen Flächen (39 %) und Grundwasser (28 %). Im Einzugsgebiet der Krems mache der Eintrag durch Erosion 70 % aus, in jenem der Pram 64 %.

Klärschlamm

Hannes Stockinger von der Firma Müller Abfallprojekte aus Weibern berichtete über Praxiserfahrungen mit regionaler Klärschlammverwertung in der Landwirtschaft. „In Österreich könnten 30 Prozent des Phosphor-Importes substituiert werden“, sagt Stockinger. Auf Betrieben, die mit Klärschlamm arbeiten, ergebe sich durch wiederkehrende Bodenuntersuchungen und darauf abgestimmte Düngeplanung auch ein Einsparpotenzial bei Mineraldüngern.

Die Phosphor-Versorgung am Grünland ist sehr angespannt

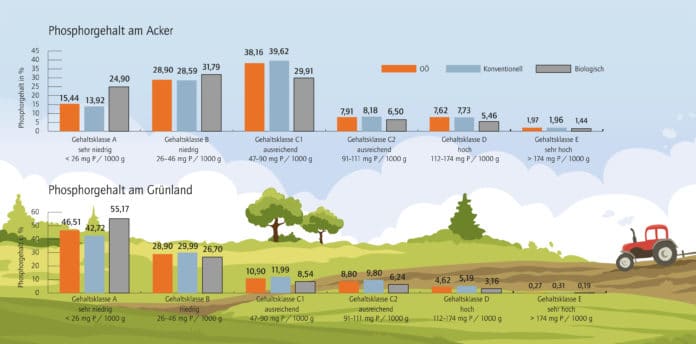

Die Verfügbarkeit von Phosphor hängt auch eng mit dem pH-Wert des Bodens zusammen. Die höchste P-Verfügbarkeit gibt es bei einem Boden-pH-Wert im Bereich von 5,5 bis 7. Auf Grünlandflächen sei auf leichten Böden ein Wert um 5,0 anzustreben, auf mittelschweren Böden um 5,5 und auf schweren Böden ein ph-Wert um 6,0. Auf den Ackerflächen ist die Phosphorversorgung bei etwa 44 % niedrig oder sehr niedrig, ausreichend versorgt sind etwa 46 %, hoch oder sehr hoch versorgt sind knapp 10 %. Diese Zahlen aus 2015 würden in etwa das Bild der Untersuchungen in den Jahren 2006 bis 2008 bestätigen. „Im Grünland sind ungefähr 80 Prozent sehr niedrig oder niedrig versorgt“, so Hölzl. Der bei Biobetrieben noch angespannteren Lage solle auch die Bildungsinitiative Grünland gegensteuern.

Zusammenfassend müsse im Bereich Ackerbau der Schwerpunkt auf Erosionsschutz liegen, die Einträge in Oberflächengewässer seien durchaus problematisch. Im Grünland herrsche durchwegs enorme P-Unterversorgung. Kalkung und Phosphordüngung führen zu dichteren, besseren und stabileren Pflanzenbeständen. Abgestufter Wiesenbau solle forciert, Grünlandumbruch in Hanglagen vermieden und auf Gewässerabstände geachtet werden.

Phosphor-Einträge in Gewässer müssen vermieden werden.

Zum Thema Phosphor-Einträge in Gewässer sprach Max Kuderna von der Firma WPA Beratende Ingenieure. „Im Grundwasser gibt es keine Problem-lage, anders aber ist es bei Oberflächengewässern, vor allem bei Flüssen und Bächen“, so Kuderna. Teils massive Richtwert-Überschreitungen gebe es etwa im Innviertel. Erosion, vor allem von Ackerflächen, spiele die Haupt-rolle. Durch ÖPUL-Maßnahmen komme es zu einer Verminderung der Phosphoremissionen, das Ausmaß sei aber noch zu gering. Als weitere Ansätze nennt Kuderna das Vermeiden von erosionsfördernden Kulturen auf Hanglagen oder den Anbau quer zum Hang. „Auch Straßenrandstreifen wären wichtig oder begrünte Abflusswege, ebenso dauernd begrünte Bereiche als Schutzstreifen“, erläutert Kuderna.

- Bildquellen -

- S14: imagination13- stock.adobe.com